自分は何のために生きていて、どうしたいのか?

日常生活の中でそんなことを考える機会はあまりありません。

先日、雑誌の取材を受け、いろいろ聞かれ、いろいろ話している中で自分の人生について考える機会をもらえました。

岐阜県多治見市で生まれ育った私は、何となく都会の生活にあこがれていました。就職先では、横浜への配属を希望して横浜で生活をしました。しかし、想像していたようなかっこいい生活はそこにはなく、今度はオーストラリアのシドニーへ移り住みました。

オーストラリアで起業した当時は、どんどん会社を大きくして、いずれは上場、六本木ヒルズ(当時はありませんが)のようなところでの生活を夢見た時期もありました。

しかし、オーストラリアでの極貧かつ、とてつもなく楽しい生活が私の人生観を少しずつ変えつつありました。

移民の国オーストラリアでは、いろいろな人種や文化、宗教の人たちが混ざって生活しており、価値観の多様性を前提とした社会になっています。

自分の価値観にあった生活。自分の価値観を無理に他人に合わせない生活。そういう生活をよしとする考えが、私の深層心理に少しずつ刻み込まれ、それが今の生活を手に入れる大きなきっかけとなりました。

日

本に戻ってからも、しばらくはまだ都会志向なところはありましたが、日本中から多治見周辺に集まっている若手陶芸家と出会い、地元の中学校で焼き物につい

ての授業をプロデュースし、妻と出会い、子供が生まれたあたりで、私の価値観、目指す生活、幸福な時間の定義が、完全に大きく変貌し定着しました。

今の家に引っ越したのはHannaが生まれた1ヶ月後でした。

横浜にいた頃は、「岐阜県出身である」とか「多治見出身である」というのは、あまり言いたくありませんでした。でも、今は聞かれなくても、会社は多治見です。家は土岐市です。山奥です。イノシシが出ますと言えます。

それを聞いた人がどう思うかはわかりません。哀れむ人もいれば、うらやむ人もいるかもしれません。でも、その人達に迷惑をかけているわけではないので、そ

れで良いのではないかと思います。無理にカッコつける必要もないし、ありのままの自分を見せて、ありのままの自分を話し、気が合えばつきあいは深くなる

し、気が合わなければ、あまり深くつきあうことはないというだけです。

みんな違う価値観を持って生きているのだから、全ての人の共感を得ることはできませんし、する必要もないと思います。

私は、今の生活にかなり満足しています。かなり幸せです。

あえて不満を言えば、あまりに幸せなので、向上心が薄れそうになることがあるという点くらいです。

家や家での生活がボロくてサイコーにおもしろいというような話をよくするので、私が「仕事はあまり好まず」家庭での生活のみに喜びを感じて、仕事には力を入れていないと、思われがちですが、それは大きな誤解です。

私は仕事も大好きです。仕事という定義が難しいですが、家の中以外で行っていることもとても楽しくて、大好きです。会社(仕事)は、私の自己実現の場所としてとても重要な位置を占めています。

な

かなか理解してもらえないのですが、私にとって家や、家での生活、会社での生活、会社以外での社会生活、水泳など、全てがとても重要で、とても楽しくて、

どれもものすごく真剣に考えています。もちろん、どうしても一つだけ取らなければいけないとすれば「家族」を取るでしょうが、どれも大好きです。

金曜日の夜には、週末を思ってワクワクするし、日曜日の夜には月曜日を思ってワクワクします。うれしさ倍増、苦しさ半減・・・と結婚式のスピーチのようですが、仕事でうまくいっているときは、家での生活もよりうまくいくし、仕事がうまくゆかないときは、その苦しさは家で軽減されます。水泳や仕事以外の人とのつきあいでも、喜び倍増、悲しみ半減だと思います。どれも私には欠かせない重要なものです。

こ

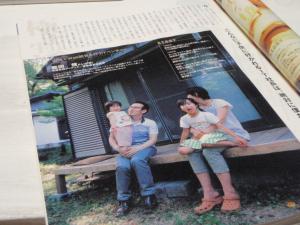

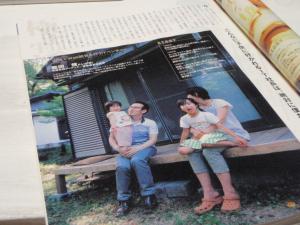

んなことを、話した記事が本日(8月27日)発売の「アントレ10月号」の「独立で手に入れたワタシ流極上生活」というコーナーに掲載されて

います。

約4時間しゃべった内容が、400文字にまとめられるとだいぶアレンジされるので、このブログ記事はその補足です。

家族での写真が載るのはなかなか恥ずかしいものです。慣れない撮影で、特にYouが照れてしまって(ずっと隠れていて)なかなか写真が撮れなかったのですが、さすがはプロカメラマン、良い表情の瞬間をとらえてもらってます。座っているのは自作の縁側です。

1日がかりの取材+数十枚の写真撮影・・・恐らく他のページもそうやって作っているんでしょうが、雑誌を作るというのはすごくお金も時間もかかって大変なことなんだと改めて感じました。

楽しくて貴重な経験でした。